別表第一(第2条関係)

0 案内標識

種類 |

番号 |

設置場所 |

市町村 |

(101) |

市町村境界の道路(高速自動車国道法(1957年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路法第48条の4に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯 |

都府県 |

(102―A) |

都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

(102―B) |

都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯 |

|

入口の方向 |

(103―A・B) |

高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |

入口の予告 |

(104) |

高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端 |

方面、方向及び距離 |

(105―A~C) |

高速道路等以外の道路の交差点の手前30メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |

方面及び距離 |

(106―A) |

高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

(106―B) |

高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

(106―C) |

高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

方面及び車線 |

(107―A・B) |

高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |

方面及び方向の予告 |

(108―A・B) |

高速道路等以外の道路の交差点の手前300メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

方面及び方向 |

(108の2―A・B) |

高速道路等以外の道路の交差点の手前150メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |

(108の2―C~E) |

高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前300メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

方面、方向及び道路の通称名の予告 |

(108の3) |

高速道路等以外の道路の交差点の手前300メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

方面、方向及び道路の通称名 |

(108の4) |

高速道路等以外の道路の交差点の手前150メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |

出口の予告 |

(109) |

高速道路等の出口の手前1・5キロメートルから2・5キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

方面及び出口の予告 |

(110―A) |

高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(2004年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(1956年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前500メートルから1・5キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

(110―B) |

都市高速道路等の出口の手前100メートルから600メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

方面、車線及び出口の予告 |

(111―A) |

高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前200メートルから1キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |

(111―B) |

都市高速道路等の出口又は分岐点の手前100メートルから500メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |

|

方面及び出口 |

(112―A) |

高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前300メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯 |

(112―B) |

都市高速道路等の出口の手前300メートル以内の地点における車道の上方 |

|

出口 |

(113―A・B) |

高速道路等の出口附近の地点における左側の路端 |

著名地点 |

(114―A) |

高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

(114―B) |

高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端 |

|

(114―C) |

高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

主要地点 |

(114の2―A・B) |

高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端 |

料金徴収所 |

(115) |

料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯 |

サービス・エリア、道の駅及び距離 |

(116) |

高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

サービス・エリア、道の駅の予告 |

(116の2―A) |

高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前2キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

(116の2―B) |

都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前800メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

(116の2―C) |

高速道路等の出口の手前1・5キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

サービス・エリア |

(116の3―A) |

高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

(116の3―B) |

都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

|

非常電話 |

(116の4) |

非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端 |

待避所 |

(116の5) |

待避所を示す必要がある地点の路端 |

非常駐車帯 |

(116の6) |

非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯 |

駐車場 |

(117―A) |

高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所 |

(117―B) |

高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯 |

|

サービス・エリア又は駐車場から本線への入口 |

(117の2) |

高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路又は高速道路等に設置されている駐車場において設置を必要とする地点における路端 |

登坂車線 |

(117の3―A) |

高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

(117の3―B) |

高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

|

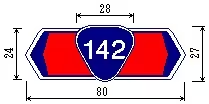

国道番号 |

(118―A) |

設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

(118―B・C) |

設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |

|

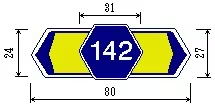

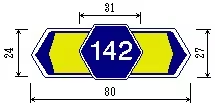

都道府県道番号 |

(118の2―A) |

設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

(118の2―B・C) |

設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |

|

高速道路番号 |

(118の3) |

設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |

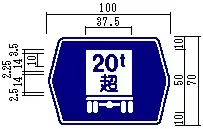

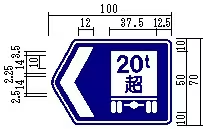

総重量限度緩和指定道路 |

(118の4―A) |

車両制限令(1961年政令第265号)第3条第1項第2号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

(118の4―B) |

車両制限令第3条第1項第2号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 |

|

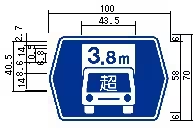

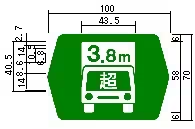

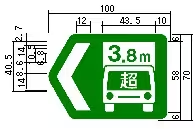

高さ限度緩和指定道路 |

(118の5―A) |

高速道路等以外の道路のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

(118の5―B) |

高速道路等以外の道路のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 |

|

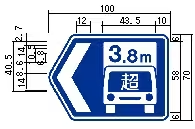

(118の5―C・D) |

高速道路等のうち車両制限令第3条第1項第3号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

|

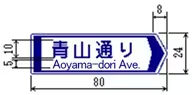

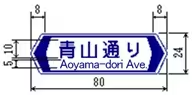

道路の通称名 |

(119―A・B) |

高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |

(119―C) |

高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯 |

|

(119―D) |

都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |

|

まわり道 |

(120―A・B) |

まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端 |

エレベーター |

(121―A~C) |

エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |

エスカレーター |

(122―A~C) |

エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |

傾斜路 |

(123―A~C) |

傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点 |

乗合自動車停留所 |

(124―A~C) |

乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点 |

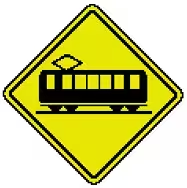

路面電車停留場 |

(125―A~C) |

路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点 |

便所 |

(126―A~C) |

便所が設置されている場所を示す必要がある地点 |

0 警戒標識

種類 |

番号 |

設置場所 |

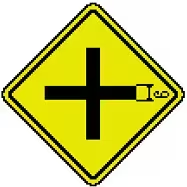

┼形道路交差点あり |

(201―A) |

交差点の手前30メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |

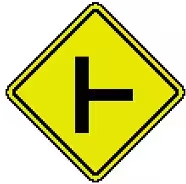

├形(又は┤形)道路交差点あり |

(201―B) |

右に同じ。 |

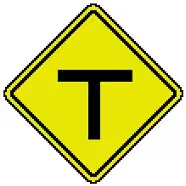

T形道路交差点あり |

(201―C) |

右に同じ。 |

Y形道路交差点あり |

(201―D) |

右に同じ。 |

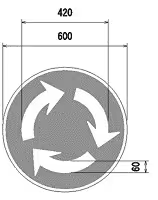

ロータリーあり |

(201の2) |

ロータリーの手前30メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |

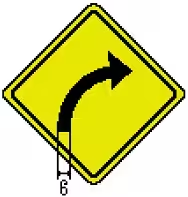

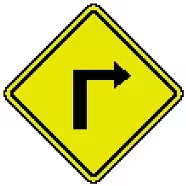

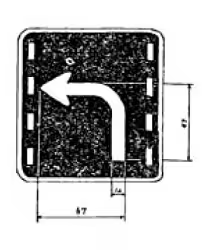

右(又は左)方屈曲あり |

(202) |

屈曲始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

右(又は左)方屈折あり |

(203) |

屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

右(又は左)背向屈曲あり |

(204) |

最初の屈曲始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

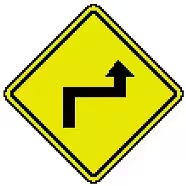

右(又は左)背向屈折あり |

(205) |

最初の屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

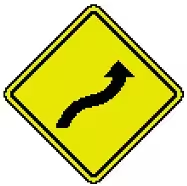

右(又は左)つづら折りあり |

(206) |

最初の屈曲又は屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

踏切あり |

(207―A・B) |

鉄道又は軌道(併用軌道を除く。)との交差地点の手前50メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |

学校、幼稚園、保育所等あり |

(208) |

学校、幼稚園、保育所等があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端又は児童若しくは幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から1キロメートル以内の地点における左側の路端 |

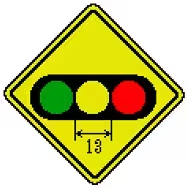

信号機あり |

(208の2) |

信号機があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

すべりやすい |

(209) |

路面がすべりやすいため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

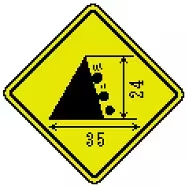

落石のおそれあり |

(209の2) |

落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

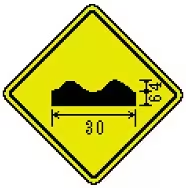

路面凹凸あり |

(209の3) |

路面に凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

合流交通あり |

(210) |

合流地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

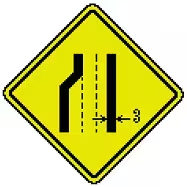

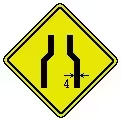

車線数減少 |

(211) |

車線数の減少始点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

幅員減少 |

(212) |

幅員の減少始点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

二方向交通 |

(212の2) |

二方向交通となる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

上り急勾配あり |

(212の3) |

勾配の急な上り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

下り急勾配あり |

(212の4) |

勾配の急な下り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

道路工事中 |

(213) |

道路における工事中又は作業中である区間の両面及びその手前50メートルから1キロメートルまでの地点における左側の路端 |

横風注意 |

(214) |

強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

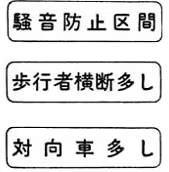

動物が飛び出すおそれあり |

(214の2) |

動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

その他の危険 |

(215) |

車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |

0 規制標識

種類 |

番号 |

表示する意味 |

設置場所 |

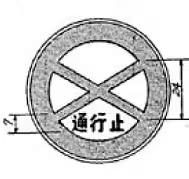

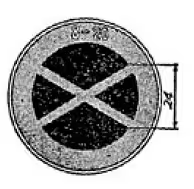

通行止め |

(301) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)、車両並びに路面電車の通行を禁止すること。 |

歩行者等、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

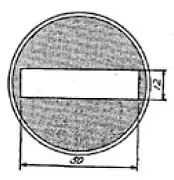

車両通行止め |

(302) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 |

車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

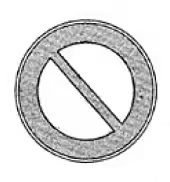

車両進入禁止 |

(303) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。 |

車両の進入を禁止する地点における左側の路端 |

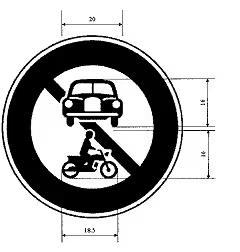

二輪の自動車以外の自動車通行止め |

(304) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(1960年総理府令第60号)第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。 |

二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

大型貨物自動車等通行止め |

(305) |

交通法第8条第1項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が8,000キログラム以上、最大積載量が5,000キログラム以上又は乗車定員が11人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 |

大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め |

(305の2) |

交通法第8条第1項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 |

特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

大型乗用自動車等通行止め |

(306) |

交通法第8条第1項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。 |

大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め |

(307) |

交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車及び一般原動機付自転車(交通法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)の通行を禁止すること。 |

二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |

自転車以外の軽車両通行止め |

(308) |

交通法第8条第1項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 |

自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め |

(309) |

交通法第8条第1項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。 |

特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |

車両(組合せ)通行止め |

(310) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。 |

標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

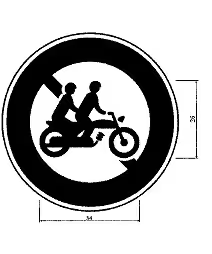

大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止 |

(310の2) |

交通法第8条第1項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。 |

大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |

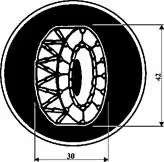

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め |

(310の3) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。 |

タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |

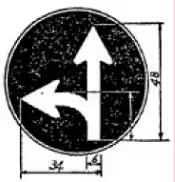

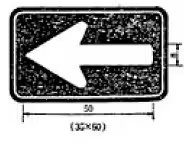

指定方向外進行禁止 |

(311―A~F) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。 |

車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面 |

車両横断禁止 |

(312) |

交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。 |

車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |

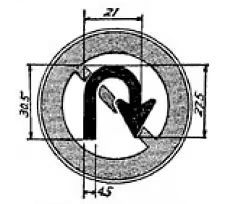

転回禁止 |

(313) |

交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。 |

車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |

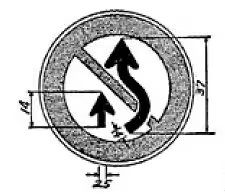

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 |

(314) |

交通法第17条第5項第4号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |

車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

追越し禁止 |

(314の2) |

交通法第30条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。 |

車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

駐停車禁止 |

(315) |

交通法第44条第1項の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 |

車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

駐車禁止 |

(316) |

交通法第45条第1項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。 |

車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

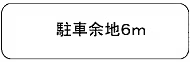

駐車余地 |

(317) |

交通法第45条第2項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。 |

駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

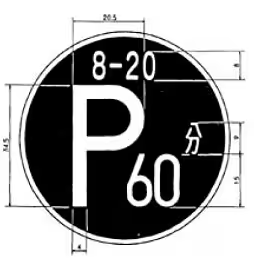

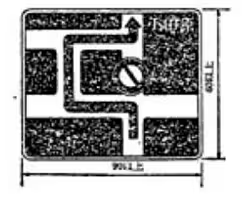

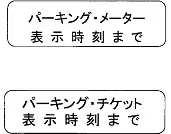

時間制限駐車区間 |

(318) |

交通法第49条第1項の道路標識により、時間を限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第49条の3第2項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 |

時間を限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |

危険物積載車両通行止め |

(319) |

道路法第46条第3項の規定に基づき、道路法施行令(1952年政令第479号)第19条の13第1項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(1952年建設省令第25号)第4条の10の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 |

危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |

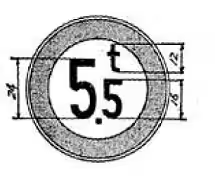

重量制限 |

(320) |

道路法第46条第1項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令第7条第1項若しくは第2項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。 |

標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端 |

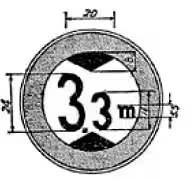

高さ制限 |

(321) |

道路法第46条第1項若しくは第47条第3項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。 |

標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |

最大幅 |

(322) |

車両制限令第5条又は第6条の規定により定まる車両の幅(積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。 |

最大幅をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

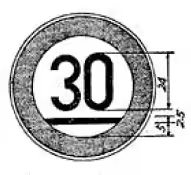

最高速度 |

(323) |

交通法第22条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(1960年政令第270号。以下「交通法施行令」という。)第12条第1項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 |

車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

特定の種類の車両の最高速度 |

(323の2) |

交通法第22条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。 |

車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

最低速度 |

(324) |

交通法第23条又は第75条の4の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。 |

自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

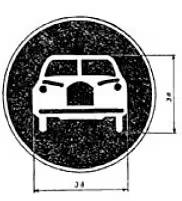

自動車専用 |

(325) |

高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 |

高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端 |

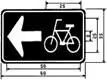

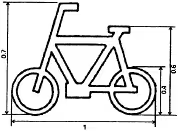

特定小型原動機付自転車・自転車専用 |

(325の2) |

自転車道であること。 |

自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点 |

道路法第48条の14第2項に規定する自転車専用道路であること。 |

自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端 |

||

交通法第8条第1項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第17条第3項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 |

特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |

||

普通自転車等及び歩行者等専用 |

(325の3) |

道路法第48条の14第2項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 |

自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |

交通法第8条第1項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。 |

特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |

||

交通法第17条の2第1項及び第63条の4第1項第1号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第17条の2第1項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 |

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 |

||

歩行者等専用 |

(325の4) |

道路法第48条の14第2項に規定する歩行者専用道路であること。 |

歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |

交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。 |

歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点 |

||

許可車両専用 |

(325の5―A) |

特定車両停留施設(道路法第2条第2項第8号に規定する特定車両停留施設をいう。以下同じ。)であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第1条第1号又は第2号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 |

特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |

(325の5―B) |

特定車両停留施設であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第1条第3号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 |

特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |

|

(325の5―C) |

特定車両停留施設であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第1条第4号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 |

特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |

|

許可車両(組合せ)専用 |

(325の6) |

特定車両停留施設であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(標示板の記号によつて表示される車両に限る。)を停留させることができるものであること。 |

特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |

広域災害応急対策車両専用 |

(325の7) |

緊急通行車両(災害対策基本法(1961年法律第223号)第76条第1項に規定する緊急通行車両をいう。)その他の車両であつて、広域災害応急対策(道路法第48条の29の2第1項に規定する広域災害応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施に関し道路管理者が必要と認めるもの(以下この項において「広域災害応急対策車両」という。)以外のもの及び広域災害応急対策車両に係る広域災害応急対策に従事する者その他の者であつて、広域災害応急対策の実施に関し道路管理者が必要と認める者以外の者の利用を禁止すること。 |

防災拠点自動車駐車場(道路法第48条の29の2第1項に規定する防災拠点自動車駐車場をいう。以下この項において同じ。)の入口及び防災拠点自動車駐車場内の必要な地点 |

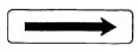

一方通行 |

(326―A・B) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。 |

一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端 |

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行 |

(326の2―A・B) |

道路法第46条第1項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。 |

一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端 |

交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。 |

一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端 |

||

車両通行区分 |

(327) |

交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |

車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

特定の種類の車両の通行区分 |

(327の2) |

交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |

車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

牽引自動車の高速自動車国道通行区分 |

(327の3) |

交通法第75条の8の2第3項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第1項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの(以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。)の通行の区分を指定すること。 |

重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |

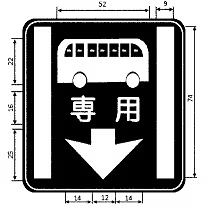

専用通行帯 |

(327の4) |

交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |

専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |

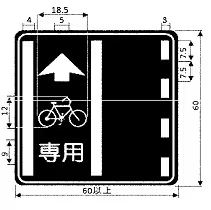

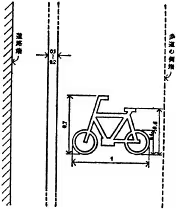

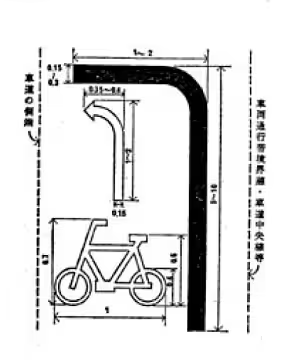

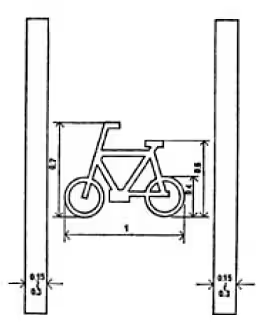

普通自転車専用通行帯 |

(327の4の2) |

交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |

普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 |

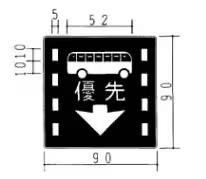

路線バス等優先通行帯 |

(327の5) |

交通法第20条の2第1項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 |

路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |

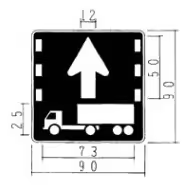

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 |

(327の6) |

交通法第75条の8の2第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(以下「第一通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 |

重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |

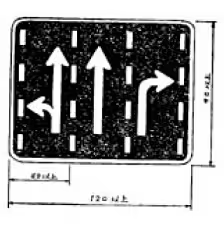

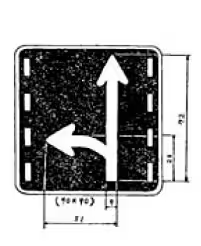

進行方向別通行区分 |

(327の7―A~D) |

交通法第35条第1項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 |

車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

一般原動機付自転車の右折方法(二段階) |

(327の8) |

交通法第34条第5項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。 |

交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |

一般原動機付自転車の右折方法(小回り) |

(327の9) |

交通法第34条第5項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。 |

交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |

環状の交差点における右回り通行 |

(327の10) |

交通法第4条第3項の道路標識により、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点(以下この項において「環状の交差点」という。)において、車両が右回りに通行すべきことを指定すること。 |

車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端 |

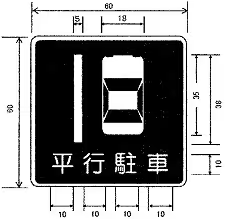

平行駐車 |

(327の11) |

交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 |

車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |

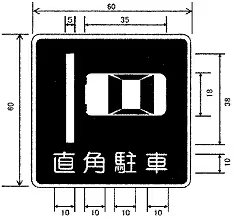

直角駐車 |

(327の12) |

交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 |

車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |

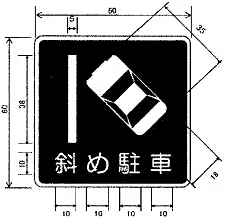

斜め駐車 |

(327の13) |

交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 |

車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |

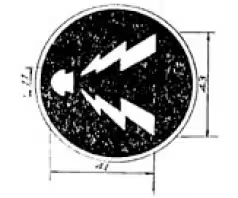

警笛鳴らせ |

(328) |

交通法第54条第1項第1号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。 |

車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端 |

警笛区間 |

(328の2) |

交通法第54条第1項第2号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。 |

車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

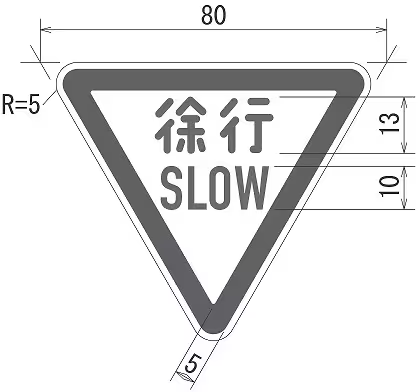

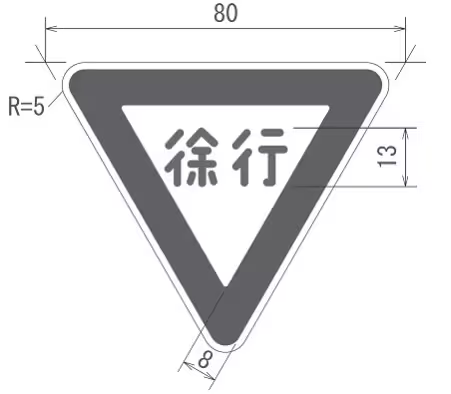

徐行 |

(329―A・B) |

道路法第46条第1項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令第10条の規定に基づき、又は交通法第42条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。 |

車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |

前方優先道路 |

(329の2―A・B) |

交通法第36条第2項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。 |

優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端 |

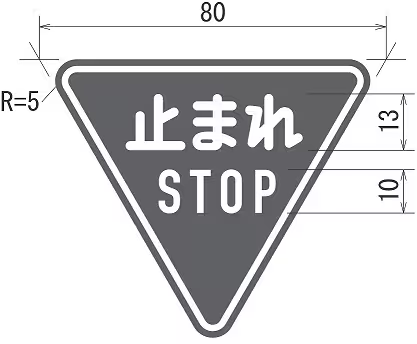

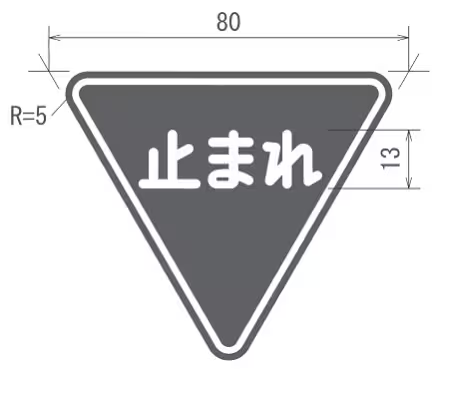

1時停止 |

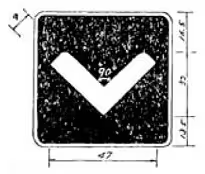

(330―A・B) |

交通法第43条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が1時停止すべきことを指定すること。 |

車両及び路面電車が1時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端 |

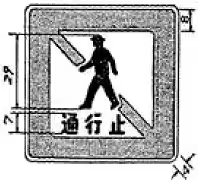

歩行者等通行止め |

(331) |

交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者等の通行を禁止すること。 |

歩行者等の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央 |

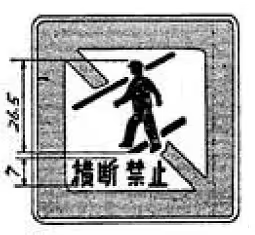

歩行者等横断禁止 |

(332) |

交通法第13条第2項の道路標識により、歩行者等の横断を禁止すること。 |

歩行者等の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯 |

0 指示標識

種類 |

番号 |

表示する意味 |

設置場所 |

並進可 |

(401) |

交通法第63条の5の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(三台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)することができることとすること。 |

普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

軌道敷内通行可 |

(402) |

交通法第21条第2項第3号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。 |

自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

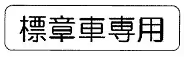

高齢運転者等標章自動車駐車可 |

(402の2) |

交通法第45条の2第1項の道路標識により、同項に規定する高齢運転者等標章自動車(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)が駐車することができることとすること。 |

高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |

駐車可 |

(403) |

交通法第46条又は第48条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。 |

車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |

高齢運転者等標章自動車停車可 |

(403の2) |

交通法第45条の2第1項の道路標識により、高齢運転者等標章自動車が停車することができることとすること。 |

高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |

停車可 |

(404) |

交通法第46条又は第48条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。 |

車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 |

優先道路 |

(405) |

交通法第36条第2項の道路標識により、優先道路として指定すること。 |

優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |

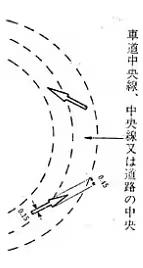

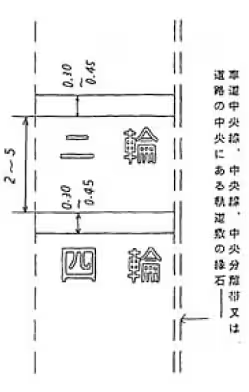

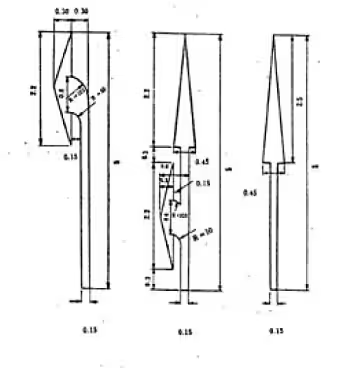

中央線 |

(406) |

道路の中央であること又は交通法第17条第4項の道路標識による中央線であること。 |

道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

停止線 |

(406の2) |

車両が停止する場合の位置であること。 |

車両の停止位置を示す必要がある地点における路端 |

横断歩道 |

(407―A・B) |

交通法第2条第1項第4号に規定する横断歩道であること。 |

横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端 |

自転車横断帯 |

(407の2) |

交通法第2条第1項第4号の2に規定する自転車横断帯であること。 |

自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端 |

横断歩道・自転車横断帯 |

(407の3) |

近接して設けられた交通法第2条第1項第4号に規定する横断歩道及び同項第4号の2に規定する自転車横断帯であること。 |

横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端 |

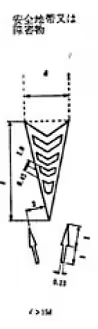

安全地帯 |

(408) |

交通法第2条第1項第6号に規定する安全地帯であること。 |

安全地帯を設ける場所 |

規制予告 |

(409―A・B) |

標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行なわれていることをあらかじめ示すこと。 |

標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行なわれていることをあらかじめ示す必要がある場所内の必要な地点 |

0 補助標識

種類 |

番号 |

表示する意味 |

補助標識が附置される本標識 |

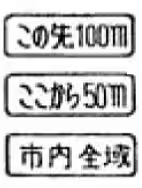

距離・区域 |

(501) |

本標識が表示する施設若しくは場所までの距離、本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間若しくは場所についての必要な距離又は本標識が表示する交通の規制が行なわれている区域を示すこと。 |

案内標識 警戒標識 規制標識 指示標識 |

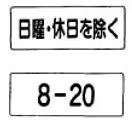

日・時間 |

(502) |

本標識が表示する交通の規制が行なわれている日又は時間を示すこと。 |

規制標識 指示標識 |

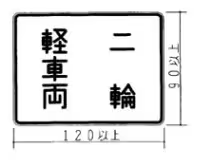

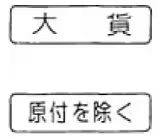

車両の種類 |

(503―A) |

本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。 |

規制標識 指示標識 |

(503―B) |

標示板の記号によつて表示される車両が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 |

規制標識 指示標識 |

|

(503―C) |

普通乗用自動車以外の普通自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 |

規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの |

|

(503―D) |

高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。 |

規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの 指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの |

|

遠隔操作型小型車 |

(503の2) |

遠隔操作型小型車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となること又は本標識が表示する交通の規制の対象とならないことを示すこと。 |

規制標識 |

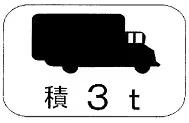

駐車余地 |

(504) |

車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に置かなければならない余地を示すこと。 |

規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの |

駐車時間制限 |

(504の2) |

車両が引き続き駐車することができる時間がパーキング・メーター又はパーキング・チケットに表示された時刻までの時間であることを示すこと。 |

規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの |

始まり |

(505―A・B) |

本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まりを示すこと。 |

規制標識 指示標識 |

(505―C) |

本標識が表示する交通の規制が行われている区域の始まりを示すこと。 |

規制標識 |

|

区間内 |

(506) |

本標識が表示する交通の規制が行なわれている区間内であることを示すこと。 |

規制標識 指示標識 |

区域内 |

(506の2) |

本標識が表示する交通の規制が行われている区域内であることを示すこと。 |

規制標識 |

終わり |

(507―A~C) |

本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。 |

規制標識 指示標識 |

(507―D) |

本標識が表示する交通の規制が行われている区域の終わりを示すこと。 |

規制標識 |

|

通学路 |

(508) |

児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であることを示すこと。 |

警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの |

追越し禁止 |

(508の2) |

車両の追越しが禁止されることを示すこと。 |

規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの |

前方優先道路 |

(509) |

当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。 |

規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの |

踏切注意 |

(509の2) |

踏切があるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 |

警戒標識のうち、「踏切あり」を表示するもの |

横風注意 |

(509の3) |

強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 |

警戒標識のうち、「横風注意」を表示するもの |

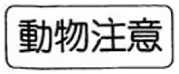

動物注意 |

(509の4) |

動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 |

警戒標識のうち、「動物が飛び出すおそれあり」を表示するもの |

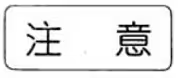

注意 |

(509の5) |

車両又は路面電車の運転上注意の必要があることを示すこと。 |

警戒標識のうち、「その他の危険」を表示するもの |

注意事項 |

(510) |

本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示すこと。 |

案内標識のうち、「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの 警戒標識 |

規制理由 |

(510の2) |

本標識が表示する交通の規制の理由を示すこと。 |

規制標識 指示標識のうち、「規制予告」を表示するもの |

方向 |

(511) |

本標識が表示する路線、施設又は場所の方向を示すこと。 |

案内標識 |

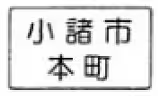

地名 |

(512) |

本標識が設置されている地名を示すこと。 |

案内標識 |

始点 |

(513) |

本標識が表示する道路の始点を示すこと。 |

案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |

終点 |

(514) |

本標識が表示する道路の終点を示すこと。 |

案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |

備考

別表第二(第3条関係)

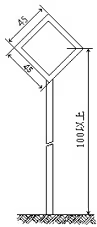

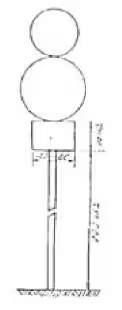

0 案内標識

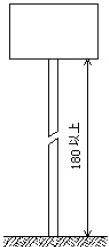

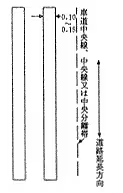

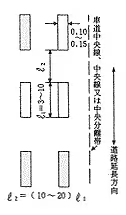

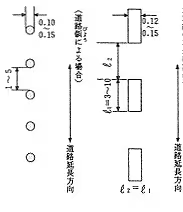

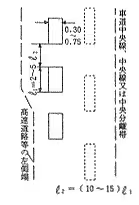

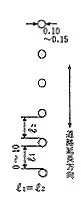

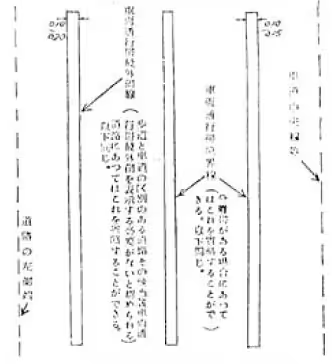

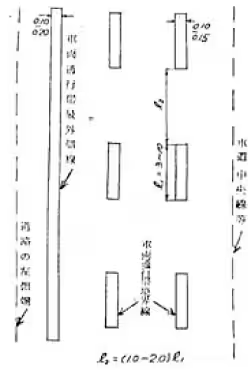

柱の規格 |

|

|||||

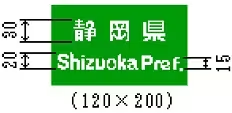

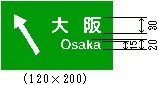

市町村(101) |

都府県(102―A) |

都府県(102―B) |

||||

|

|

|

||||

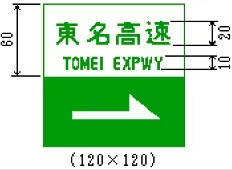

入口の方向(103―A) |

入口の方向(103―B) |

入口の予告(104) |

||||

|

|

|

||||

方面、方向及び距離(105―A) |

方面、方向及び距離(105―B) |

方面、方向及び距離(105―C) |

||||

|

|

|

||||

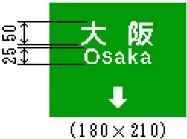

方面及び距離(106―A) |

方面及び距離(106―B) |

方面及び距離(106―C) |

||||

|

|

|

||||

方面及び車線(107―A) |

方面及び車線(107―B) |

方面及び方向の予告(108―A) |

||||

|

|

|

||||

方面及び方向の予告(108―B) |

方面及び方向(108の2―A) |

|||||

|

|

|||||

方面及び方向(108の2―B) |

方面及び方向(108の2―C) |

|||||

|

|

|||||

方面及び方向(108の2―D) |

方面及び方向(108の2―E) |

方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) |

||||

|

|

|

||||

方面、方向及び道路の通称名(108の4) |

出口の予告(109) |

方面及び出口の予告(110―A) |

||||

|

|

|

||||

方面及び出口の予告(110―B) |

方面、車線及び出口の予告(111―A) |

方面、車線及び出口の予告(111―B) |

||||

|

|

|

||||

方面及び出口(112―A) |

方面及び出口(112―B) |

出口(113―A) |

||||

|

|

|

||||

出口(113―B) |

著名地点(114―A) |

|||||

|

|

|||||

著名地点(114―B) |

著名地点(114―C) |

主要地点(114の2―A) |

||||

|

|

|

||||

主要地点(114の2―B) |

料金徴収所(115) |

サービス・エリア、道の駅及び距離(116) |

||||

|

|

|

||||

サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―A) |

サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―B) |

|||||

|

|

|||||

サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―C) |

サービス・エリア(116の3―A) |

|||||

|

|

|||||

サービス・エリア(116の3―B) |

非常電話(116の4) |

待避所(116の5) |

||||

|

|

|

||||

非常駐車帯(116の6) |

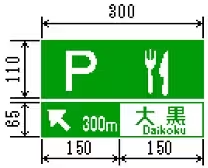

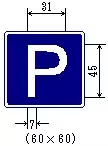

駐車場(117―A) |

駐車場(117―B) |

||||

|

|

|

||||

サービス・エリア又は駐車場から本線への入口(117の2) |

登坂車線(117の3―A) |

登坂車線(117の3―B) |

||||

|

|

|

||||

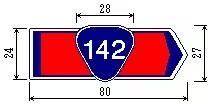

国道番号(118―A) |

国道番号(118―B) |

国道番号(118―C) |

||||

|

|

|

||||

都道府県道番号(118の2―A) |

都道府県道番号(118の2―B) |

都道府県道番号(118の2―C) |

||||

|

|

|

||||

高速道路番号(118の3) |

総重量限度緩和指定道路(118の4―A) |

総重量限度緩和指定道路(118の4―B) |

||||

|

|

|

||||

高さ限度緩和指定道路(118の5―A) |

高さ限度緩和指定道路(118の5―B) |

高さ限度緩和指定道路(118の5―C) |

||||

|

|

|

||||

高さ限度緩和指定道路(118の5―D) |

道路の通称名(119―A) |

道路の通称名(119―B) |

||||

|

|

|

||||

道路の通称名(119―C) |

道路の通称名(119―D) |

まわり道(120―A) |

||||

|

|

|

||||

まわり道(120―B) |

エレベーター(121―A) |

エレベーター(121―B) |

||||

|

|

|

||||

エレベーター(121―C) |

エスカレーター(122―A) |

エスカレーター(122―B) |

||||

|

|

|

||||

エスカレーター(122―C) |

傾斜路(123―A) |

傾斜路(123―B) |

||||

|

|

|

||||

傾斜路(123―C) |

乗合自動車停留所(124―A) |

乗合自動車停留所(124―B) |

||||

|

|

|

||||

乗合自動車停留所(124―C) |

路面電車停留場(125―A) |

路面電車停留場(125―B) |

||||

|

|

|

||||

路面電車停留場(125―C) |

便所(126―A) |

便所(126―B) |

||||

|

|

|

||||

便所(126―C) |

||||||

|

||||||

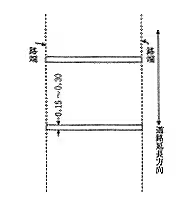

0 警戒標識

本標識板及び柱の規格 |

|

||

┼形道路交差点あり(201―A) |

├形(又は┤形)道路交差点あり(201―B) |

T形道路交差点あり(201―C) |

|

|

|

|

|

Y形道路交差点あり(201―D) |

ロータリーあり(201の2) |

右(又は左)方屈曲あり(202) |

|

|

|

|

|

右(又は左)方屈折あり(203) |

右(又は左)背向屈曲あり(204) |

右(又は左)背向屈折あり(205) |

|

|

|

|

|

右(又は左)つづら折りあり(206) |

踏切あり(207―A) |

踏切あり(207―B) |

|

|

|

|

|

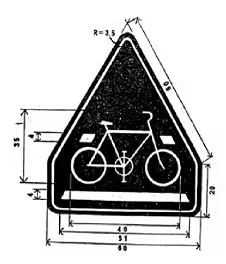

学校、幼稚園、保育所等あり(208) |

信号機あり(208の2) |

すべりやすい(209) |

|

|

|

|

|

落石のおそれあり(209の2) |

路面凹凸あり(209の3) |

合流交通あり(210) |

|

|

|

|

|

車線数減少(211) |

幅員減少(212) |

二方向交通(212の2) |

|

|

|

|

|

上り急勾配あり(212の3) |

下り急勾配あり(212の4) |

道路工事中(213) |

|

|

|

|

|

横風注意(214) |

動物が飛び出すおそれあり(214の2) |

その他の危険(215) |

|

|

|

|

|

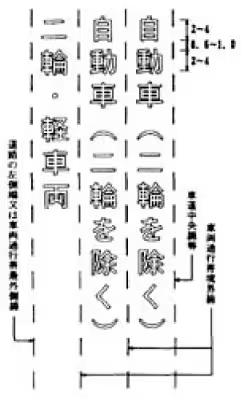

0 規制標識

本標識板及び柱の規格 |

|

|||

通行止め(301) |

車両通行止め(302) |

車両進入禁止(303) |

||

|

|

|

||

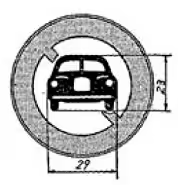

二輪の自動車以外の自動車通行止め(304) |

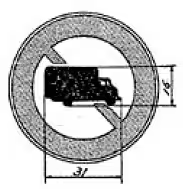

大型貨物自動車等通行止め(305) |

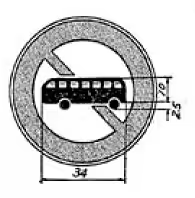

大型乗用自動車等通行止め(306) |

||

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2) |

||||

|

|

|

||

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307) |

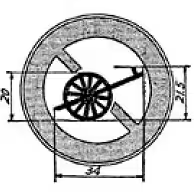

自転車以外の軽車両通行止め(308) |

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309) |

||

|

|

|

||

車両(組合せ)通行止め(310) |

大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止(310の2) |

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3) |

||

|

|

|

||

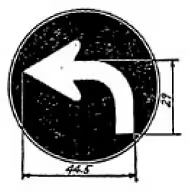

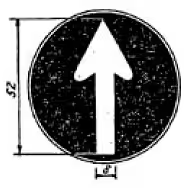

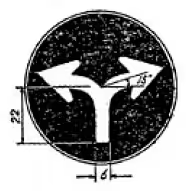

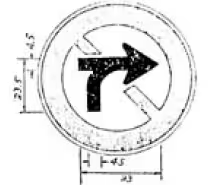

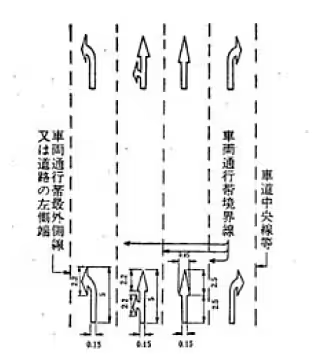

指定方向外進行禁止(311―A) |

指定方向外進行禁止(311―B) |

指定方向外進行禁止(311―C) |

||

|

|

|

||

指定方向外進行禁止(311―D) |

指定方向外進行禁止(311―E) |

指定方向外進行禁止(311―F) |

||

|

|

|

||

車両横断禁止(312) |

転回禁止(313) |

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314) |

||

追越し禁止(314の2) |

||||

|

|

|

||

駐停車禁止(315) |

駐車禁止(316) |

時間制限駐車区間(318) |

||

駐車余地(317) |

||||

|

|

|

||

危険物積載車両通行止め(319) |

重量制限(320) |

高さ制限(321) |

||

|

|

|

||

最大幅(322) |

最高速度(323) |

最低速度(324) |

||

特定の種類の車両の最高速度(323の2) |

||||

|

|

|

||

自動車専用(325) |

特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2) |

普通自転車等及び歩行者等専用(325の3) |

||

|

|

|

||

歩行者等専用(325の4) |

許可車両専用(325の5―A) |

許可車両専用(325の5―B) |

||

|

|

|

||

許可車両専用(325の5―C) |

許可車両(組合せ)専用(325の6) |

広域災害応急対策車両専用(325の7) |

||

|

|

|

||

一方通行(326―A) |

一方通行(326―B) |

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2―A) |

||

|

|

|

||

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2―B) |

車両通行区分(327) |

特定の種類の車両の通行区分(327の2) |

||

|

|

|

||

牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3) |

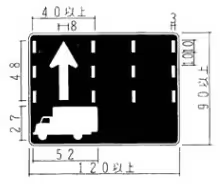

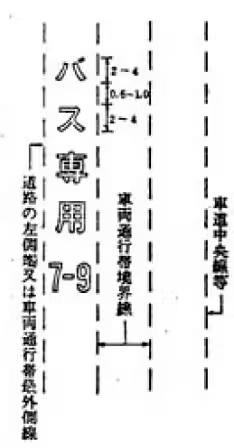

専用通行帯(327の4) |

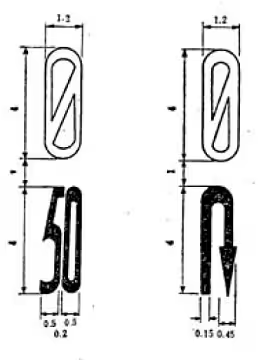

普通自転車専用通行帯(327の4の2) |

||

|

|

|

||

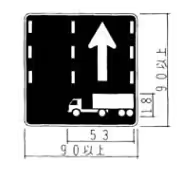

路線バス等優先通行帯(327の5) |

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6) |

進行方向別通行区分(327の7―A) |

||

|

|

|

||

進行方向別通行区分(327の7―B) |

進行方向別通行区分(327の7―C) |

進行方向別通行区分(327の7―D) |

||

|

|

|

||

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8) |

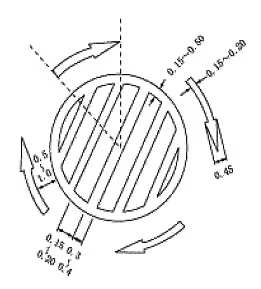

一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9) |

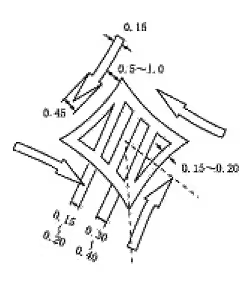

環状の交差点における右回り通行(327の10) |

||

|

|

|

||

平行駐車(327の11) |

直角駐車(327の12) |

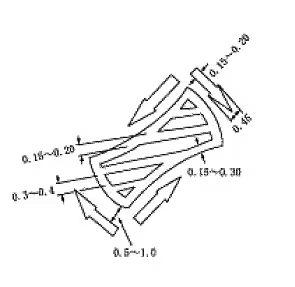

斜め駐車(327の13) |

||

|

|

|

||

警笛鳴らせ(328) |

徐行(329―A) |

徐行(329―B) |

||

警笛区間(328の2) |

前方優先道路(329の2―A) |

前方優先道路(329の2―B) |

||

|

|

|

||

1時停止(330―A) |

1時停止(330―B) |

歩行者等通行止め(331) |

||

|

|

|

||

歩行者等横断禁止(332) |

||||

|

||||

0 指示標識

本標識板及び柱の規格 |

|

|||

並進可(401) |

軌道敷内通行可(402) |

高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2) |

||

駐車可(403) |

||||

|

|

|

||

高齢運転者等標章自動車停車可(403の2) |

優先道路(405) |

中央線(406) |

||

停車可(404) |

||||

|

|

|

||

停止線(406の2) |

横断歩道(407―A) |

横断歩道(407―B) |

||

|

|

|

||

自転車横断帯(407の2) |

横断歩道・自転車横断帯(407の3) |

安全地帯(408) |

||

|

|

|

||

規制予告(409―A) |

規制予告(409―B) |

|||

|

|

|||

0 補助標識

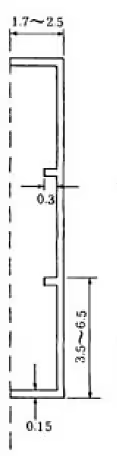

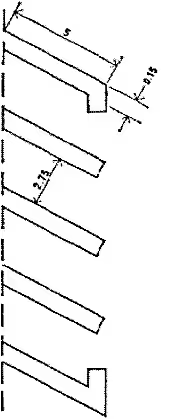

補助標識板及び柱の規格 |

|

||||

距離・区域(501) |

日・時間(502) |

車両の種類(503―A) |

|||

|

|

|

|||

車両の種類(503―B) |

車両の種類(503―C) |

車両の種類(503―D) |

|||

|

|

|

|||

遠隔操作型小型車(503の2) |

駐車余地(504) |

駐車時間制限(504の2) |

|||

|

|

|

|||

始まり(505―A) |

始まり(505―B) |

始まり(505―C) |

|||

|

|

|

|||

区間内(506) |

区域内(506の2) |

終わり(507―A) |

|||

|

|

|

|||

終わり(507―B) |

終わり(507―C) |

終わり(507―D) |

|||

|

|

|

|||

通学路(508) |

追越し禁止(508の2) |

前方優先道路(509) |

|||

|

|

|

|||

踏切注意(509の2) |

横風注意(509の3) |

動物注意(509の4) |

|||

|

|

|

|||

注意(509の5) |

注意事項(510) |

規制理由(510の2) |

|||

|

|

|

|||

方向(511) |

地名(512) |

始点(513) |

|||

|

|

|

|||

終点(514) |

|||||

|

|||||

備考

別表第三(第5条関係)

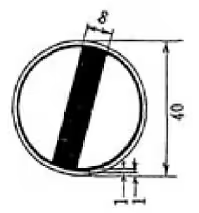

種類 |

番号 |

設置場所 |

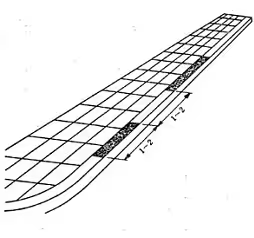

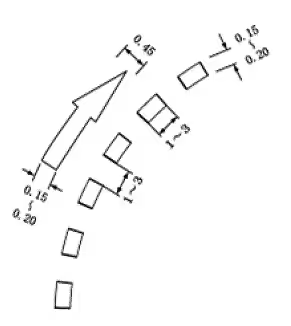

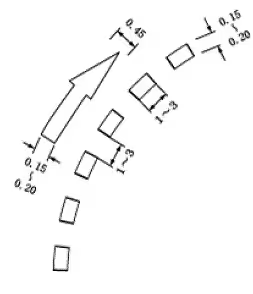

車道中央線 |

(101) |

車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第4において同じ。)の幅員が5・5メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央 |

車線境界線 |

(102) |

四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界 |

車道外側線 |

(103) |

車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側 |

歩行者横断指導線 |

(104) |

歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所 |

車道幅員の変更 |

(105) |

異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所 |

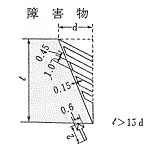

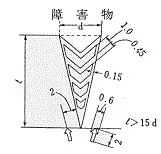

路上障害物の接近 |

(106) |

車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所 |

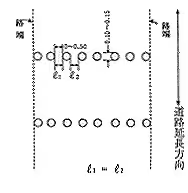

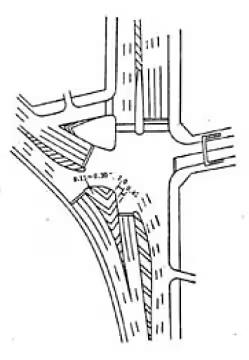

導流帯 |

(107) |

車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所 |

路上駐車場 |

(108) |

路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。) |

別表第四(第6条関係)

車道中央線(101) |

車線境界線(102) |

||

記号 |

色彩 |

記号 |

色彩 |

四車線以上の車道に設置するとき |

白 |

|

白 |

|

|||

又は |

|||

二車線以上の車道に設置するとき |

|

||

|

(石又はこれに類するものによる場合) |

||

|

|||

(石又はこれに類するものによる場合) 二車線以上の車道に設置するとき |

白 |

(高速道路等の入口、出口、分岐点、登坂車線又は乗合自動車停留所(以下「高速道路等の入口等」という。)の附近に設置する場合) |

|

|

|

||

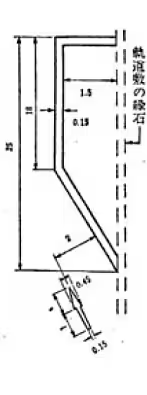

車道外側線(103) |

歩行者横断指導線(104) |

||

記号 |

色彩 |

記号 |

色彩 |

|

白 |

|

白 |

(道路鋲による場合) |

|||

|

|||

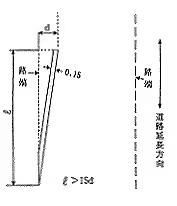

車道幅員の変更(105) |

(道路鋲による場合) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

|

白 |

||

(石又はこれに類するものによる場合) |

白 |

||

|

|||

路上障害物の接近(106) |

導流帯(107) |

||

記号 |

色彩 |

記号 |

色彩 |

(片側に避ける場合) |

白 |

|

白 |

|

|||

路上駐車場(108) |

|||

(両側に避ける場合) |

記号 |

色彩 |

|

|

|

白 |

|

備考

別表第五(第9条関係)

0 規制標示

種類 |

番号 |

表示する意味 |

設置場所 |

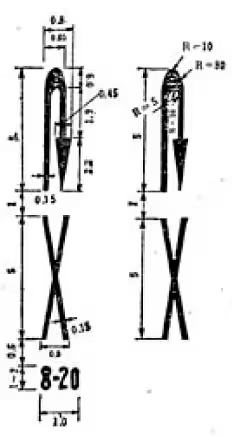

転回禁止 |

(101) |

交通法第25条の2第2項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。 |

車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点 |

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 |

(102) |

交通法第17条第5項第4号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |

車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間 |

進路変更禁止 |

(102の2) |

交通法第26条の2第3項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。 |

車両の進路の変更を禁止する道路の区間 |

駐停車禁止 |

(103) |

交通法第44条第1項の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 |

車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |

駐車禁止 |

(104) |

交通法第45条第1項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。 |

車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |

最高速度 |

(105) |

交通法第22条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 |

車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点 |

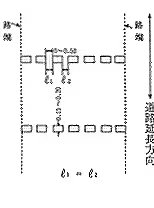

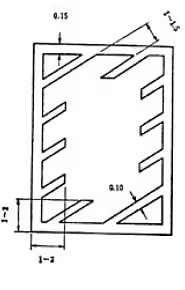

立入り禁止部分 |

(106) |

交通法第17条第6項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。 |

車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所 |

停止禁止部分 |

(107) |

交通法第50条第2項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入つてはならない部分(以下この項において「停止禁止部分」という。)を区画すること。 |

停止禁止部分を区画する場所 |

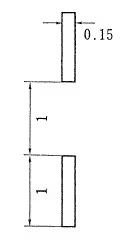

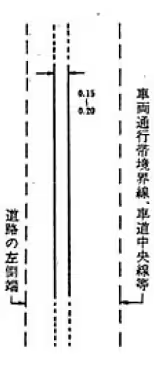

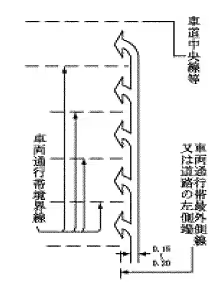

路側帯 |

(108) |

交通法第2条第1項第3号の4に規定する路側帯であること。 |

路側帯を設ける道路の区間 |

駐停車禁止路側帯 |

(108の2) |

交通法第2条第1項第3号の四及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。 |

路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |

歩行者用路側帯 |

(108の3) |

交通法第2条第1項第3号の四、第17条の3第1項及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。 |

路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |

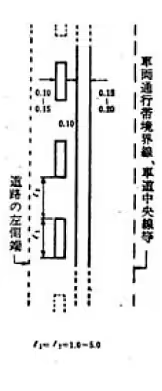

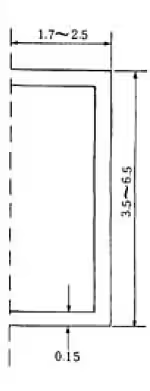

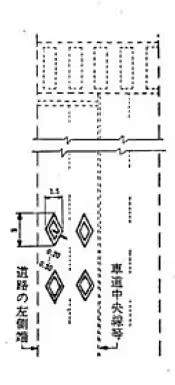

車両通行帯 |

(109) |

交通法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること。 |

車両通行帯を設ける道路の区間 |

優先本線車道 |

(109の2) |

交通法第75条の6第1項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。 |

優先本線車道であることを指定する必要がある場所 |

車両通行区分 |

(109の3) |

交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |

車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

特定の種類の車両の通行区分 |

(109の4) |

交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 |

車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

牽引自動車の高速自動車国道通行区分 |

(109の5) |

交通法第75条の8の2第3項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定すること。 |

重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |

専用通行帯 |

(109の6) |

交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |

専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |

路線バス等優先通行帯 |

(109の7) |

交通法第20条の2第1項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 |

路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 |

(109の8) |

交通法第75条の8の2第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 |

重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |

進行方向別通行区分 |

(110) |

交通法第35条第1項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 |

車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |

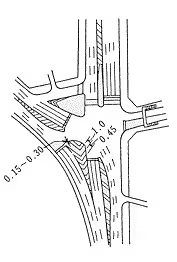

右左折の方法 |

(111) |

交通法第34条第1項、第2項又は第4項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 |

車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点 |

環状交差点における左折等の方法 |

(111の2) |

交通法第35条の2第1項又は第2項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。 |

車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点 |

平行駐車 |

(112) |

交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 |

車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所 |

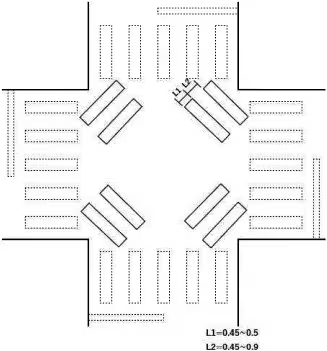

直角駐車 |

(113) |

交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 |

車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所 |

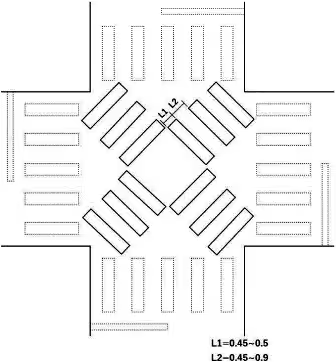

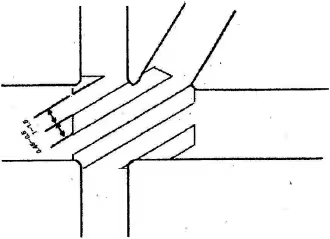

斜め駐車 |

(114) |

交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 |

車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所 |

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可 |

(114の2) |

交通法第17条の2第1項及び第63条の4第1項第1号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 |

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点 |

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分 |

(114の3) |

交通法第17条の2第1項及び第63条の4第1項第1号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第17条の2第2項及び第63条の4第2項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。 |

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所 |

普通自転車の交差点進入禁止 |

(114の4) |

交通法第63条の7第2項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 |

普通自転車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入つてはならないことを示す必要がある場所 |

終わり |

(115) |

「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりを示すこと。 |

「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりの地点 |

0 指示標示

種類 |

番号 |

表示する意味 |

設置場所 |

横断歩道 |

(201) |

交通法第2条第1項第4号に規定する横断歩道であること。 |

横断歩道を設ける場所 |

斜め横断可 |

(201の2) |

交通法第12条第2項の道路標示により、歩行者等が交差点において斜めに道路を横断することができることとすること。 |

歩行者等が斜めに道路を横断することができることとする交差点の必要な地点 |

自転車横断帯 |

(201の3) |

交通法第2条第1項第4号の2に規定する自転車横断帯であること。 |

自転車横断帯を設ける場所 |

右側通行 |

(202) |

交通法第17条第5項第5号の道路標示により、勾配の急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとすること。 |

勾配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所 |

停止線 |

(203) |

車両が停止する場合の位置であること。 |

車両の停止位置を示す必要がある地点 |

二段停止線 |

(203の2) |

二輪の自動車、原動機付自転車及び軽車両(以下この項において「二輪」という。)が停止する場合の位置及び二輪以外の車両が停止する場合の位置が、それぞれ二本の線のうちより前方の線の位置及びより後方の線の位置であること。 |

二輪及び二輪以外の車両について、それぞれ異なる停止位置を示す必要がある地点 |

進行方向 |

(204) |

車両が進行することができる方向であること。 |

車両が進行することができる方向を示す必要がある地点 |

中央線 |

(205) |

道路の中央であること又は交通法第17条第4項の道路標示による中央線であること。 |

道路の中央を示す必要がある道路の区間 |

車線境界線 |

(206) |

四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること。 |

車線の境界を示す必要がある道路の区間 |

安全地帯 |

(207) |

交通法第2条第1項第6号に規定する安全地帯(島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。)であること。 |

安全地帯を設ける場所 |

安全地帯又は路上障害物に接近 |

(208) |

安全地帯又は路上障害物に接近しつつあること。 |

安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所 |

導流帯 |

(208の2) |

車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。 |

車両の走行を誘導する必要がある場所 |

路面電車停留場 |

(209) |

路面電車の停留場であること。 |

路面電車の停留場を示す必要がある場所 |

横断歩道又は自転車横断帯あり |

(210) |

前方に横断歩道又は自転車横断帯があること。 |

前方に横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点 |

前方優先道路 |

(211) |

当該道路と交差する前方の道路が交通法第36条第2項に規定する優先道路であること。 |

当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点 |

備考

別表第六(第10条関係)

0 規制標示

転回禁止(101) |

|

文字及び記号 |

色彩 |

図示の「8―20」は、車両の転回を禁止する時間が8時から20時までであることを示す。 |

黄 |

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102) |

|

記号 |

色彩 |

1 図示の道路のA及びBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 (一)

(二)

2 図示の道路のBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合

|

黄 |

進路変更禁止(102の2) |

|

記号 |

色彩 |

図示のAの車両通行帯を通行する車両がBの車両通行帯を通行すること及びBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。

図示のBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 |

黄 |

駐停車禁止(103) |

|

記号 |

色彩 |

|

黄 |

駐車禁止(104) |

|

記号 |

色彩 |

|

黄 |

最高速度(105) |

|

文字 |

色彩 |

|

黄 |

立入り禁止部分(106) |

|

記号 |

色彩 |

|

黄(縁線) 白(斜線) |

停止禁止部分(107) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

路側帯(108) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

駐停車禁止路側帯(108の2) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

歩行者用路側帯(108の3) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

車両通行帯(109) |

|

記号 |

色彩 |

1 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき

又は

(二)道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき

2 高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯

|

白 |

優先本線車道(109の2) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

車両通行区分(109の3) |

|

文字 |

色彩 |

図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 |

白 |

特定の種類の車両の通行区分(109の4) |

|

文字 |

色彩 |

図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 |

白 |

牽引自動車の高速自動車国道通行区分(109の5) |

|

文字 |

色彩 |

図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 |

白 |

専用通行帯(109の6) |

|

文字 |

色彩 |

図示の文字は、専用通行帯を通行しなければならない車両の種類を示す。 |

白 |

路線バス等優先通行帯(109の7) |

|

文字 |

色彩 |

|

白 |

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(109の8) |

|

文字 |

色彩 |

|

白 |

進行方向別通行区分(110) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

右左折の方法(111) |

|

記号 |

色彩 |

右折するときに矢印の示す方向により中央の標示に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。

左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。

左折又は右折をした後に通行する車両通行帯に入るように左折又は右折することを示す。 |

白 |

環状交差点における左折等の方法(111の2) |

|

記号 |

色彩 |

左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 |

白 |

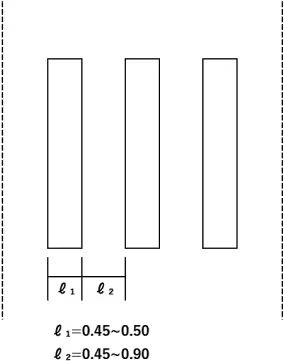

平行駐車(112) |

|

記号 |

色彩 |

1 一台の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合

2 二台以上の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合

|

白 |

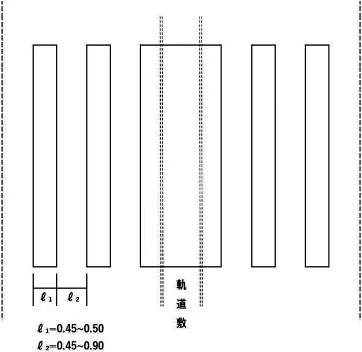

直角駐車(113) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

斜め駐車(114) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3) |

|

記号 |

色彩 |

|

白 |

普通自転車の交差点進入禁止(114の4) |

|

記号 |

色彩 |

|

黄(実線) 白(矢印及び自転車の記号) |

終わり(115) |

|

文字及び記号 |

色彩 |

|

黄(下) 白(上) |

0 指示標示

横断歩道(201) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

斜め横断可(201の2) |

||

記号 |

色彩 |

|

1 時間を限定して行う場合

2 終日行う場合 (一)

(二)

|

白 |

|

自転車横断帯(201の3) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

右側通行(202) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

停止線(203) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

二段停止線(203の2) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

進行方向(204) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

中央線(205) |

||

記号 |

色彩 |

|

1 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合

2 一以外の場所に設置する場合 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき

|

白 |

|

(二)道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき

|

||

3 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合 (一) 常時指定するとき

|

白 |

|

(二) 日又は時間を限つて指定するとき

|

||

4 一及び3の(一)の場合で特に必要があるとき

|

白 |

|

車線境界線(206) |

||

記号 |

色彩 |

|

1 ペイント又はこれに類するものによるとき

又は

|

白 |

|

2道路鋲、石又はこれらに類するものによるとき

|

||

安全地帯(207) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

黄(外わく) 白(内わく) |

|

安全地帯又は路上障害物に接近(208) |

||

記号 |

色彩 |

|

1 片側に避ける場合

2 両側に避ける場合

|

白 |

|

導流帯(208の2) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

路面電車停留場(209) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

横断歩道又は自転車横断帯あり(210) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

前方優先道路(211) |

||

記号 |

色彩 |

|

|

白 |

|

備考